私たちの食卓に、もはや欠かせない存在となった「中国産食品」。スーパーマーケットに並ぶ野菜や冷凍食品、外食産業で使われる食材など、その浸透度は年々高まっています。しかし、その一方で多くの消費者が「中国産は、何となく不安…」という漠然とした、しかし根強い懸念を抱いているのも事実です。その不安の正体は、単なる「農薬が多い」というイメージだけなのでしょうか?実は、その背後には、日本では考えられないような化学物質の使用実態、驚くべき偽装食品の数々、そしてそれらを生み出さざるを得ない深刻な社会構造の問題が横たわっています。この記事では、その「何となく不安」の正体を、具体的な事例と科学的根拠、そして現地のリアルな声をもとに徹底的に解き明かしていきます。そして最終的には、私たち日本の消費者が賢く、そして安全に中国産食品と付き合っていくための具体的な自衛策までを提示します。食の安全について深く考えることは、グローバル化した現代を生きる私たちにとって不可欠なスキルです。より深い知識を求めるなら、言語と共に文化背景を学べる中国語教室が、新たな視点を与えてくれるかもしれません。

見た目の美しさが、必ずしも安全性を保証するわけではない。

見た目だけを整える「魔法の薬」- 植物成長調整剤の乱用

中国産食品の安全性を揺るがす問題の一つに、店頭での見栄えを良くし、流通期間を不自然に延ばすための化学物質の乱用があります。その代表格が、未熟な果物や野菜を無理やり「熟したように見せる」ための薬剤です。

乙烯利(エテホン)とは何か?- エチレンガスの液体版

記事で紹介されている、トマトやバナナ、スイカを赤く、あるいは黄色く見せるために使われる謎の薬品「乙烯利 (yǐxīlì)」。その正体は、日本では「エテホン」という名称で知られる農薬(植物成長調整剤)の一種です。

そもそも、バナナやりんごといった果物は、自ら「エチレンガス」という植物ホルモンを放出して成熟します。このエチレンガスは、周囲の果物の追熟を促す作用があるため、りんごを未熟なキウイと一緒に袋に入れておくと、キウイが早く熟すのはこのためです。エテホンは、水に溶かすとこのエチレンガスを人工的に発生させる性質を持つ化学物質です。つまり、未熟な果物にエテホン水溶液を散布することは、熟成を促す「成長ホルモン」を外部から強制的に投与するようなものなのです。

誤解のないように補足すると、エテホンは日本でも特定の作物(例:パイナップルの開花促進、トマトの着色促進など)において、厳格な基準(対象作物、使用時期、濃度、残留基準値)の下での使用が認められています。適切に使えば、収穫時期を揃え、安定供給に貢献する有用な技術です。

中国における野放図な使用実態と「見かけ倒し」食品

問題は、中国の一部生産現場における、その野放図な使用実態です。本来なら完熟するまで待つべき作物を、輸送中の傷みを避けるため、あるいは市場の供給量を調整するために、まだ青くて硬い状態で早期収穫します。そして、出荷のタイミングに合わせてエテホンで無理やり着色・追熟させるのです。

在青色的西红柿上涂”乙烯利”,催红未成熟的生的西红柿。

(Zài qīngsè de xīhóngshì shàng tú “yǐxīlì”, cuīhóng wèi chéngshú de shēng de xīhóngshì.)

まだ青いトマトに「エテホン」を塗る。するとまだ熟していない生のトマトも赤くなるのだ。

こうして作られたトマトや果物は、見た目は鮮やかに熟しているように見えますが、自然に成熟する過程で蓄えられるはずの糖度やアミノ酸、ビタミンといった栄養素が決定的に不足しています。その結果、「色は綺麗なのに味が薄い」「甘くも酸っぱくもない」といった、本来の風味を失った「見かけ倒し」の食品が市場に大量に出回ることになります。

不自然な追熟処理は、味や栄養価を損なうだけでなく、健康リスクも懸念される。

過剰摂取のリスクと「爆発するスイカ」事件

さらに深刻なのは、生産者の知識不足や利益優先主義による過剰使用のリスクです。エテホン自体は、正しく使用すれば残留性は低いとされていますが、過剰な量が体内に摂取された場合、消化器系を腐食させ、潰瘍などを引き起こす可能性が指摘されています。生産者が規定の濃度や使用回数を守っている保証は、残念ながらありません。

その異常事態を象徴するのが、2011年に江蘇省で発生した「爆発するスイカ」事件です。現地の農家が、収穫を早め、実を大きく見せるために、エテホンと、もう一つの成長促進剤である「ホルクロルフェニュロン」を過剰に使用した結果、スイカが成熟の圧力に耐えきれず、畑で次々とメロンのように裂け、爆発するという奇怪な現象が起きました。このニュースは世界中に配信され、中国の食品安全問題の闇の深さを改めて印象付けました。

農薬だけではない!中国食品をめぐる深刻な問題

中国産食品のリスクは、農薬や成長調整剤の乱用だけではありません。より悪質で、健康への直接的な脅威となる問題が数多く存在します。

① 偽装食品(假冒食品)- “錬金術”が生み出す驚愕の実態

利益のためなら手段を選ばない一部の業者によって、信じがたい「偽装食品」が次々と生み出されてきました。過去に報道され、世界に衝撃を与えた事例は枚挙にいとまがありません。

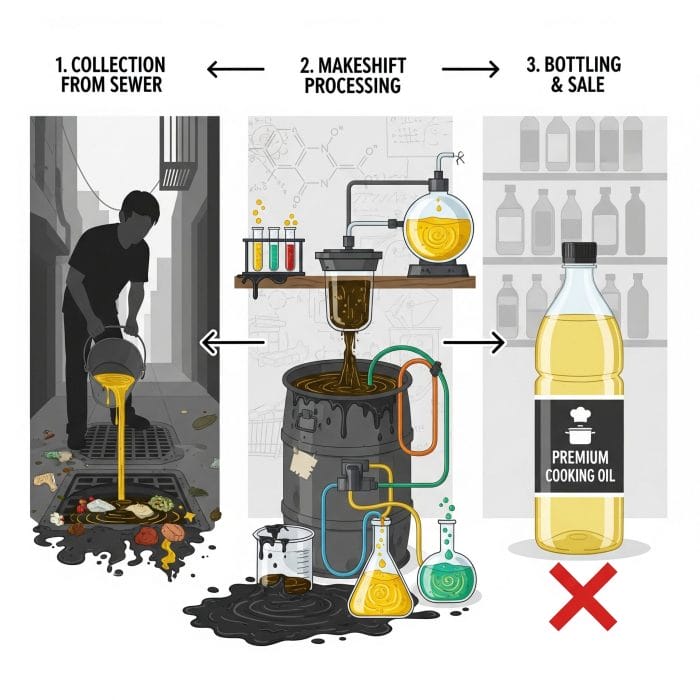

- 下水油(地溝油 / dìgōuyóu):レストランの排水溝や都市の下水、ゴミ溜めなどから回収した廃油を、ろ過・精製し、新品の食用油と偽って販売。発がん性物質を大量に含み、最も悪質な偽装食品の一つとされる。

- メラミン混入粉ミルク事件(2008年):乳製品のタンパク質含有量を偽装するため、有毒な化学物質メラミンを乳児用粉ミルクに混入。この事件により、中国国内で乳児6人が死亡、約30万人が腎臓結石などの健康被害を受けたとされる。

- プラスチック製ビーフン:記事中でも言及されている、米の代わりに、あるいは米に混ぜて、安価なプラスチック樹脂から作られた麺。

- 偽物の卵:炭酸カルシウムで殻を、アルギン酸ナトリウムやゼラチンで白身と黄身を作り、着色した「人造卵」。

- 段ボール肉まん(2007年):豚肉のかさ増しに、苛性ソーダで柔らかくした段ボールを混ぜた肉まん。後にテレビ局のやらせ報道と判明したが、多くの中国人が「ありえる話だ」と感じたほど、食品偽装への不信感が蔓延していたことを象徴する事件となった。

これらの偽装食品が生まれる背景には、貧困、法規制の緩さ、そして何よりも「食べ物でさえ金儲けの道具としか考えない」という一部の人々の深刻な道徳観の欠如があります。

想像を絶する偽装食品「地溝油」は、中国の食の安全問題の闇を象徴している。

② 重金属・環境汚染 – 大地と水からの脅威

急速な工業化は、中国の大地と水に深刻な汚染をもたらしました。工場から垂れ流される有害物質を含む排水が農地を汚染し、そこで育った農作物に有害な重金属が蓄積されるという問題です。特に、米に発がん性物質であるカドミウムが蓄積した「カドミウム米 (镉大米 / gédàmǐ)」が市場に広く流通していることが発覚した際には、中国全土に大きな衝撃が走りました。土壌や水そのものが汚染されているため、この問題は農薬のように洗い流すことができず、より根深い脅威となっています。

③ 抗生物質の乱用 – 畜産・養殖現場の実態

病気の蔓延を防ぎ、成長を促進させる目的で、豚や鶏などの家畜、あるいは養殖魚に、治療目的をはるかに超える量の抗生物質が日常的に投与されています。この抗生物質の乱用は、食品中に薬剤が残留するリスクだけでなく、薬剤耐性菌(スーパーバグ)を生み出す温床となっています。これは中国一国に留まらない、地球規模での公衆衛生上の深刻な脅威です。

なぜ問題はなくならないのか?- 構造的な要因と中国人の本音

中国政府も食品安全問題を座視しているわけではなく、近年「食品安全法」を大幅に強化し、違反者への罰則を厳しくしています。しかし、それでも問題が後を絶たないのは、この国特有の根深い構造的要因があるからです。

上有政策, 下有对策。

(Shàng yǒu zhèngcè, xià yǒu duìcè.)

上に政策あれば、下に対策あり。

この有名な言葉が、問題の核心を表しています。中央政府がどれだけ厳しい法律を作っても、広大な国土の末端では、地方政府の役人が賄賂を受け取って不正を見逃したり、生産者が検査を逃れるための「対策」を編み出したりするのです。そして何より、中国人自身が自国の食品を最も信用していません。富裕層は高価な輸入品や有機食品(有机食品 / yǒujī shípǐn)を買い求め、海外で乳児用粉ミルクを買い占め、さらには自宅に専用の畑を持つといった徹底した自衛策を取っています。これは、彼らが自国の食の安全がいかに脆弱であるかを、誰よりもよく知っていることの証左です。

【実践編】消費者ができる自衛策と安全な食品の見分け方

では、このような状況の中で、私たちはどのように自衛すればよいのでしょうか。中国国内で生活する場合と、日本で中国産食品と付き合う場合に分けて、具体的な対策を考えます。

中国国内で食品を選ぶ際のチェックポイント

中国のスーパーでは、いくつかの食品安全認証マークを見つけることができます。

- 緑色食品 (lǜsè shípǐn):環境に配慮し、化学肥料や農薬の使用を規制した食品。A級と、より基準が厳しいAA級がある。

- 無公害農産品 (wú gōnghài nóngchǎnpǐn):安全基準の最低ラインを満たした食品。

- 有機食品 (yǒujī shípǐn):日本の有機JASに相当する、最も厳しい基準をクリアしたオーガニック食品。

これらのマークは一つの目安にはなりますが、残念ながらマーク自体の偽装も報告されています。そのため、現地の人が実践している、より原始的で確実な方法も参考にすると良いでしょう。

「時々、農村からおばさんたちが野菜を売りに来るのを見かけたら、『虫に食われている野菜』を探して買うといい。中国の農薬は強力だから、使っていれば虫なんて一匹も寄り付かない。虫が食べているということは、人間が食べても比較的安全だということさ。」

不自然に色鮮やかで、形が均一すぎる野菜や果物を避け、旬から大きく外れたものは疑う。こうした基本的な注意が、リスクを減らす上で重要になります。

認証マークの確認は一つの手段だが、絶対的な安全を保証するものではない。

日本で中国産食品と付き合うには?

日本の消費者ができる自衛策は、より現実的で基本的なものになります。

- 産地表示を意識的に確認する:生鮮食品だけでなく、冷凍食品や加工食品の「原材料原産地」にも注意を払う習慣をつけましょう。

- 日本の検疫システムを信頼しすぎない:日本の輸入食品検疫は世界的に見ても高水準ですが、全ての輸入品を全量検査しているわけではありません。モニタリング検査をすり抜けるリスクはゼロではないことを理解しておきましょう。

- 調理前の下処理を徹底する:残留農薬のリスクを減らすために、野菜や果物は流水で30秒以上しっかりと洗う、皮をむく、下茹でして茹で汁を捨てるといった基本的な下処理を励行しましょう。これだけでも、表面に付着した農薬の多くを除去できます。

基本的な下処理の徹底が、家庭でできる最も効果的な自衛策の一つ。

まとめ

中国の食品安全問題は、単なる個々の生産者のモラルの問題ではなく、急速な経済発展が生んだ歪み、政府の統治能力の限界、そして社会全体の価値観が複雑に絡み合った、極めて根深い構造的な問題です。これを「だから中国はダメだ」と一括りにして批判するのは簡単ですが、何の解決にもなりません。重要なのは、私たち消費者が、食のグローバル化の現実を直視し、正しい知識を持ってリスクを理解し、その上で賢く食品を選ぶ「食のリテラシー」を身につけることです。産地を意識し、基本的な自衛策を講じる。そうした日々の小さな積み重ねが、最終的に私たち自身と家族の健康を守ることに繋がるのです。