学生食堂の定番メニューから、庶民の食卓を彩る家庭料理、そして宴席を飾る高級料理に至るまで、中国料理において「豆腐 (dòufu)」はまさに変幻自在、欠かすことのできない万能食材です。その歴史は古く、約2000年前の漢の時代に淮南王・劉安によって発明されたという伝説も残っています。栄養価が高く、消化も良いことから「植物肉 (zhíwùròu)」とも称され、中国の人々の健康を支えてきました。

日本の食卓にもお馴染みの豆腐ですが、中国の豆腐事情は一筋縄ではいきません。日本の木綿豆腐や絹ごし豆腐とは異なる食感の基本豆腐から、驚くほど多様な加工品、そして「え、これも豆腐!?」と目を疑うようなものまで、そのバリエーションの豊かさは想像を超えるかもしれません。そして、中国の豆腐を初めて食べた日本人がしばしば口にする「あの独特のタバコのような匂い」の謎…。

この記事では、そんな奥深く、時にミステリアスな中国豆腐の世界を徹底解剖!基本となる「北豆腐」と「嫩豆腐」の違いから、多種多様な加工豆腐(豆腐干、豆腐皮、凍豆腐、臭豆腐など)、さらにはアヒルの血から作られる「鸭血豆腐」まで、その種類、特徴、美味しい食べ方、そして気になる「タバコ臭」の真相に迫ります。これを読めば、あなたも中国豆腐通になれること間違いなし!

豆腐の起源と「植物肉」としての価値

Zài xiānmín jìyì zhōng de dòufǔ gāng kāishǐ hěn nán chī, jīngguò búduàn de gǎizào, zhújiàn shòu dào rénmen de huānyíng, bèi rénmen yù wéi “zhíwù ròu”. Dòufǔ de yuánliào shì huángdòu, lǜdòu, wāndòu, hēidòu hé huāshēngdòu děng, hán dànbáizhì jiào gāo de dòu lèi, dōu kě yòng lái zhìzuò.

在先民记忆中的豆腐刚开始很难吃,经过不断的改造,逐渐受到人们的欢迎,被人们誉为“植物肉”。豆腐的原料是黄豆、绿豆、豌豆、黑豆和花生豆等,含蛋白质较高的豆类,都可用来制作。

昔の人々の記憶の中で、豆腐は当初まずいものだったが、絶え間ない改善を経て徐々に人々から愛されるようになり、「植物の肉」と褒めたたえられる(誉为 yùwéi)までになった。豆腐の原料は大豆(黄豆 huángdòu)、緑豆(绿豆 lǜdòu)、えんどう豆(豌豆 wāndòu)、黒豆(黑豆 hēidòu)、落花生(花生豆 huāshēngdòu)など、タンパク質含有量の比較的高い豆類なら、どれでも作ることができる。

豆腐は、大豆を主原料とする伝統的な食品で、良質な植物性タンパク質、カルシウム、イソフラボンなどを豊富に含んでいます。その栄養価の高さと肉に似た食感から「畑の肉」や、中国語で「植物肉」と呼ばれることもあります。消化吸収も良く、離乳食から高齢者の食事まで幅広く活用され、ヘルシー志向の高まりとともに世界的にも注目されています。

基本の豆腐:北豆腐 (běidòufu) vs 嫩豆腐 (nèndòufu)

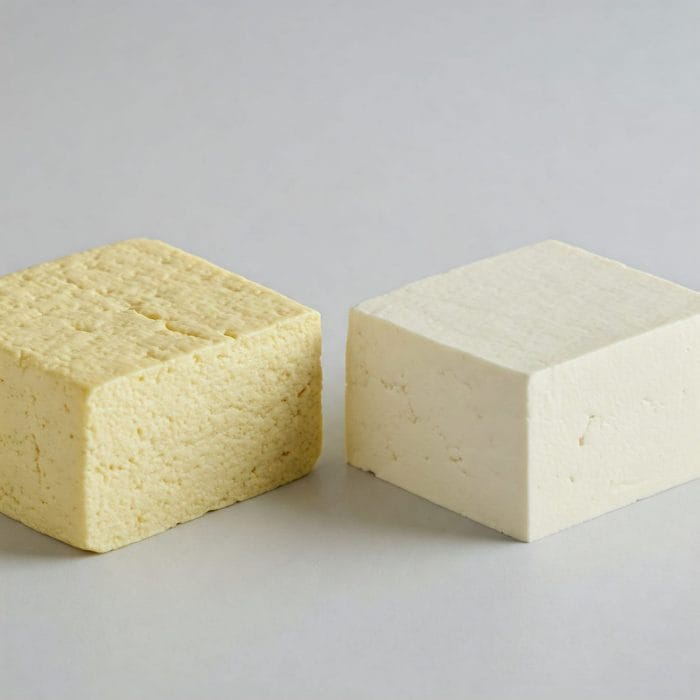

中国で一般的に見られる基本の豆腐は、大きく分けて「北豆腐 (běidòufu)」と「嫩豆腐 (nèndòufu)」の二種類があります。これらは日本の木綿豆腐と絹ごし豆腐に似ていますが、製法や食感、適した料理が異なります。

北豆腐 (左) と 嫩豆腐 (右):見た目も食感も大違い!

北豆腐 (běidòufu) – しっかり食感の「木綿」タイプ

- 別名: 老豆腐 (lǎodòufu – 古い豆腐、伝統的な豆腐の意)

- 特徴: 中国北部に多い伝統的な豆腐。やや黄色みがかっており、日本の木綿豆腐よりもさらに硬く、しっかりとした弾力と歯ごたえがあります。水分が少なく、崩れにくいのが特徴です。豆の風味が濃厚。

- 凝固剤: 主に「盐卤 (yánlǔ)」と呼ばれる天然のにがり(塩化マグネシウムや硫酸カルシウムが主成分)を使います。

- 適した料理: 炒め物(例:家常豆腐)、揚げ物、煮物、鍋物など、形を保ちたい料理に適しています。沖縄の島豆腐に食感が近いとも言われ、豆腐チャンプルーのような料理にも向いています。

- 注意点: 日本の豆腐よりも組織が粗いため、例えば日本の油揚げのように薄く切って揚げると、中に大きな気泡ができやすいことがあります。

嫩豆腐 (nèndòufu) – なめらか食感の「絹ごし」タイプ

- 別名: 软豆腐 (ruǎndòufu – 柔らかい豆腐)、南豆腐 (nándòufu – 中国南部に多いとされることから)

- 特徴: 北豆腐に比べて色が白く、きめが細かく、非常に滑らかで柔らかい食感が特徴です。日本の絹ごし豆腐に似ていますが、よりプリンに近いようなプルプルとした質感のものもあります。

- 凝固剤: 主に「石膏 (shígāo)」(硫酸カルシウム)や、近年では「葡萄糖酸内酯 (pútáotángsuān nèizhǐ)」(GDL、グルコノデルタラクトン)が使われます。石膏を使うと独特の風味が出るとも言われます。

- 適した料理: 麻婆豆腐、スープ(例:三鲜豆腐羹)、冷菜(例:皮蛋豆腐)、デザート(豆花 dòuhuā – 豆腐プリンのようなもの)など、滑らかな食感を活かした料理に適しています。鍋物にも使われますが、崩れやすいので注意が必要です。

変幻自在!驚きの中国豆腐加工品ワールド

中国では、基本の豆腐をさらに加工した様々な製品が日常的に食されています。その種類の豊富さとユニークさは、まさに「豆腐文化の奥深さ」を感じさせます。

豆腐はここまで進化する!多彩な加工品たち

1. 冻豆腐 (dòngdòufu) – スポンジ食感の冷凍豆腐

「冻豆腐 (dòngdòufu)」は、豆腐を一度凍らせてから解凍したものです。北豆腐や嫩豆腐を適当な大きさに切り、塩少々を加えた水で短時間煮てから冷水に取り、水気を切って冷凍することで作れます。解凍すると、豆腐内部の水分が抜けて無数の細かい穴が空き、スポンジのような多孔質の食感に変わります。この構造により、味が非常によく染み込みます。

- 特徴: スポンジ状の食感、味が染み込みやすい。

料理例: 火鍋(特に羊肉涮锅など北方の鍋)の定番具材、煮物、炒め物。

備考: 北方では、凍豆腐をさらに乾燥させて水分を1%以下にした「海绵豆腐 (hǎimián dòufu) – スポンジ豆腐」という保存食もあり、これは日本の高野豆腐(凍り豆腐)に非常に近いです。

2. 豆腐干 (dòufugān) / 豆干 (dòugān) – 味付き押し豆腐

「豆腐干 (dòufugān)」または「豆干 (dòugān)」は、豆腐を圧縮して水分を減らし、硬めに仕上げた加工品です。日本の厚揚げや油揚げとは異なり、揚げていないものが基本です。製造工程で塩水に漬けたり、様々な調味料(醤油、砂糖、八角、花椒、桂皮など)で煮込んだりして味付けされることが多く、独特の風味と食感があります。

- 種類:

- 白干 (báigān): ほとんど味付けされていないシンプルなもの。

- 香干 (xiānggān): 五香粉などで風味付けされたもの。茶色っぽい色をしていることが多い。

- 熏干 (xūngān): 燻製されたもの。独特の香ばしさがある。

特徴: しっかりとした歯ごたえ、日持ちが良い。味がついているものはそのまま食べることも可能。

料理例: おつまみ、冷菜(細切りにして和え物)、炒め物(例:芹菜炒香干 – セロリと香干の炒め物)、煮込み料理。旅行のお供としても人気。

3. 豆腐皮 (dòufupí) / 腐竹 (fǔzhú) / 油皮 (yóupí) – 中国の湯葉

これらは日本の湯葉に似たもので、豆乳を加熱した際に表面にできる膜を掬い取って作られます。呼び名や形状は地域や製法によって異なります。

- 豆腐皮 (dòufupí): 一般的に、薄いシート状のもの。

腐竹 (fǔzhú): 棒状または束状に乾燥させたもの。水で戻して使う。

油皮 (yóupí): 豆腐皮の中でも特に薄く、脂肪分を多く含むもの。

その他別名: 豆腐衣 (dòufuyī)、豆笋 (dòusǔn)など。

特徴: 乾燥品は長期保存が可能。水で戻すと柔らかくなり、独特の食感と豆の風味が楽しめる。

料理例: 炒め物(例:木须肉 – ムーシーローに細切り豆腐皮が入ることも)、煮物、和え物(涼拌腐竹)、スープ、火鍋の具材。精進料理にもよく使われる。

4. 千张 (qiānzhāng) / 干豆腐 (gāndòufu) – 極薄豆腐シート

「千张 (qiānzhāng)」または「干豆腐 (gāndòufu)」(主に東北地方での呼び名)は、豆腐を非常に薄く(紙のように)圧搾してシート状にしたものです。上記の豆腐皮(湯葉)とは製法が異なり、豆腐そのものを薄く延ばしたようなものです。水分が少なく、しっかりとした食感があります。

- 特徴: 薄いシート状、しっかりとした歯ごたえ。

料理例: 東北料理の定番「尖椒干豆腐 (jiānjiāo gāndòufu) – 青唐辛子と干豆腐の炒め物」が有名。細切りにして和え物(拌干豆腐丝)、スープの具、野菜などと一緒に巻いて食べる(干豆腐卷)。北方の屋台では、これを巻いて串に刺し、タレを付けて焼いたものも人気。火鍋の具材としても使われる。

5. 臭豆腐 (chòudòufu) – 強烈な香りの発酵豆腐

「臭豆腐 (chòudòufu)」は、その名の通り、非常に強烈な匂いを持つ発酵豆腐です。納豆やブルーチーズのように、発酵過程で生まれる独特の香りが特徴で、好き嫌いがはっきりと分かれます。しかし、一度その味の虜になると病みつきになる人も多い、中国を代表する珍味の一つです。

- 特徴: 強烈な発酵臭、揚げると外はカリッと中はふんわりとした食感、独特の旨味。

製法: 豆腐を植物性の汁や香辛料などで作られた特殊な漬け汁に長時間漬け込み、発酵させる。地域によって漬け汁の材料や製法が異なる。

料理例: 屋台料理の定番。多くは油で揚げて、甘辛いタレや唐辛子ソース、漬物などと一緒に食べる。煮込み料理や蒸し料理もある。有名なのは湖南省長沙の黒い臭豆腐や、浙江省紹興の臭豆腐。

6. 腐乳 (fǔrǔ) – 「中国のチーズ」発酵豆腐調味料

「腐乳 (fǔrǔ)」は、豆腐を麹菌などで発酵させ、塩水や酒、香辛料などに漬け込んで熟成させたものです。「東洋のチーズ」とも呼ばれ、独特の風味と塩味、旨味があります。粥やご飯のお供としてそのまま食べるほか、調味料としても使われます。

- 種類:

- 白腐乳 (báifǔrǔ): 基本的な塩味のもの。

- 紅腐乳 (hóngfǔrǔ): 紅麹で色付けされ、独特の風味がある。

- 青腐乳 (qīngfǔrǔ) / 臭腐乳 (chòufǔrǔ): 臭豆腐に近い強い香りを持つもの。

- その他、唐辛子入りのものなど多様なバリエーションがある。

特徴: 塩味が強く、濃厚な旨味と独特の発酵風味。保存性が高い。

料理例: 粥や饅頭(マントウ)の付け合わせ、野菜炒め(特に空心菜炒腐乳)の隠し味、肉料理の下味、火鍋のタレ。

7. 素鸡 (sùjī) / 油豆腐 (yóudòufu) など

- 素鸡 (sùjī): 鶏肉に似せて作られた豆腐製品。豆腐皮を巻いて作られることが多い。滷味(煮込み)や炒め物に使われる。ベジタリアン向けの食材。

油豆腐 (yóudòufu) / 豆泡 (dòupào) / 豆卜 (dòubǔ): 日本の厚揚げや油揚げに似た、豆腐を油で揚げたもの。煮物、炒め物、スープ、火鍋の具材として定番。

番外編:鸭血豆腐 (yāxiě dòufu) – 豆腐じゃない!?アヒルの血の珍味

スーパーマーケットの豆腐売り場で、豆腐と一緒に並べられていることが多いのが「鸭血豆腐 (yāxiě dòufu)」です。「豆腐」と名が付いていますが、これは大豆製品ではなく、アヒルの血を塩水などで凝固させたものです。プリンのような、あるいはレバーのような滑らかでプルプルとした食感が特徴です。

- 起源: 雲南省の少数民族が、狩猟で得た動物の血を無駄にしないために塩を混ぜて加熱凝固させたのが始まりとも言われています。

種類: アヒルの血以外に、豚の血「猪血 (zhūxiě)」や鶏の血「鸡血 (jīxiě)」も同様に加工されて食べられます。

特徴: 独特の風味と食感。鉄分が豊富。

料理例: そのまま食べることは少なく、炒め物、スープ、火鍋(特に麻辣火鍋)の具材として人気。四川料理の「毛血旺 (máoxuèwàng)」には欠かせない食材。

注意点: 残念ながら、市場では安価な豚や牛の血を鴨の血と偽って製造・販売する違法な製品が出回る事件が後を絶ちません。購入時には信頼できる店を選ぶことが大切です。

中国豆腐を使った代表的な料理

中国の家庭料理からレストランの逸品まで、豆腐は様々な料理でその魅力を発揮します。

豆腐が主役!多彩な中華料理

- 麻婆豆腐 (Mápó Dòufu): 日本でも大人気の四川料理の代表格。嫩豆腐を使い、豆板醤や花椒のピリッとした辛味と痺れるような刺激が特徴。

家常豆腐 (Jiācháng Dòufu): 「家庭風豆腐炒め」。北豆腐を厚めに切り、揚げてから野菜や肉と一緒に炒め煮にしたもの。醤油ベースのしっかりとした味付けが多い。

肉末豆腐 (Ròumò Dòufu): 豚ひき肉と豆腐の炒め煮。優しい味わいでご飯が進む一品。

蟹黄豆腐 (Xièhuáng Dòufu): カニ味噌と豆腐を煮込んだ贅沢な料理。滑らかな嫩豆腐と濃厚なカニの風味が絶妙。

三鲜豆腐羹 (Sānxiān Dòufugēng): エビ、鶏肉、野菜など三種類の旨味食材と嫩豆腐を使ったとろみのあるスープ。優しい味わい。

皮蛋豆腐 (Pídàn Dòufu): ピータンと嫩豆腐の冷菜。醤油、ごま油、ネギ、香菜などで和える。夏場に人気のさっぱりとした一品。

謎の「タバコ臭」?中国豆腐の風味と衛生事情

中国で売られている豆腐、特に市場の自家製豆腐などを食べた日本人がしばしば口にするのが「タバコのような独特の焦げ臭い匂いがする」という感想です。日本の豆腐にはないこの風味、一体何が原因なのでしょうか?

「タバコ臭」の原因は鍋の焦げ付き?

この疑問は日本人だけでなく、中国人自身も感じることがあるようで、ネット上でも議論されています。専門家とされる人々の回答としてよく見られるのが、以下の説明です。

Qǐng nín zǐxì jiǎnchá guō de dǐbù, jì yǔ huǒ zhíjiē jiēchù de dìfang. Yóuyú cháng shíjiān de shǐyòng hé bù jíshí de qīnglǐ, guōdǐ huì fùzhuó dàliàng tànhuī hé yóugòu. Zhèxiē wùzhì yǔ huǒ fǎnfù jiēchù hòu, bìrán fāshēng yóuyān.

请您仔细检查锅的底部,暨与火直接接触的地方。由于长时间的使用和不及时的清理,锅底会附着大量碳灰和油垢。这些物质与火反复接触后,必然发生油烟。

豆腐を作る鍋の底部、つまり火が直接当たる部分をよく見てください。長時間の使用と適時な清掃不足により、鍋底には大量の炭化した灰や油汚れが付着しているでしょう。これらの物質が繰り返し火に接触することで、必然的に油煙が発生します。(これが匂いの原因だ)

つまり、豆腐を煮る鍋の清掃が不十分で、鍋底に付着した焦げ付きや油汚れが燃えることで発生する煙の匂いが豆腐に移ってしまう、というのが主な原因と考えられているようです。基本的な製法は日本と大きく変わらないのに、この「匂い」が生まれるのは、製造過程の衛生管理や設備の違いによるものかもしれません。

近年の変化と「病みつきになる」風味?

ただし、これは昔ながらの製法で作られる一部の豆腐や、衛生管理が行き届いていない小規模な製造所の場合であり、近年では中国でも食品衛生に対する意識が高まり、近代的な設備で衛生的に製造される豆腐が増えています。スーパーマーケットで売られている大手メーカーのパック豆腐などでは、このような「タバコ臭」を感じることは少なくなってきているでしょう。

面白いことに、この独特の風味も、初めは気になっても、食べ慣れると「中国豆腐ならではの香ばしさ」として受け入れられ、「病みつきになる」「日本の豆腐では物足りなく感じる」という人もいるようです。ただし、衛生面を考えると、特に市場で売られている自家製豆腐などを生で食べる(冷奴など)のは避けた方が無難でしょう。必ず加熱調理してから食べるようにしましょう。

まとめ:中国豆腐の多様な魅力を味わい尽くそう!

中国の豆腐は、日本の豆腐とはまた違った奥深い世界を持っています。「北豆腐」のしっかりとした食感、「嫩豆腐」の滑らかさ、そして「豆腐干」「豆腐皮」「冻豆腐」「臭豆腐」「腐乳」といった多種多様な加工品は、それぞれが独特の風味と食感を持ち、中国の豊かな食文化を支える重要な食材です。血から作られる「鸭血豆腐」のような、名前に「豆腐」と付くものの全く異なる食材も存在します。

昔ながらの製法に由来するかもしれない「タバコ臭」の謎も、中国豆腐文化の一つの側面として興味深いものです。今度中国料理を食べる機会があれば、どんな種類の豆腐が使われているのか、どんな風に調理されているのか、ぜひ注目してみてください。そして、もし中国を訪れる機会があれば、現地の市場や食堂で、日本では味わえない豆腐料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたの食の世界を広げる新たな発見と感動があるはずです。